Types of Network Connections

Or

Types of Network Connectivity

नेटवर्क संयोजन (connection) के प्रकार

नेटवर्क कनेक्शन क्या है?

नेटवर्क कनेक्शन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक या एक से अधिक डिवाइस (जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर आदि) डेटा और संसाधन को साझा करने के लिए आपस में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क कनेक्शन वायर्ड (Wired) और वायरलेस (Wireless) दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह कनेक्शन लोकल एरिया नेटवर्क (LAN), वाइड एरिया नेटवर्क (WAN), और इंटरनेट जैसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं।

एक network (computer network) को स्थापित करने की विभिन्न विधियॉं निम्नलिखित हैं –

Wired Network connections – तार की मदद से कनेक्शन स्थापित करना।

इस प्रकार की विधियॉं निम्नलिखित हैं –

- Dial-up connection

- Leased Lines

- ISDN

- Broadband Connection

Dial-up connection (डायल अप संयोजन)

डायल-अप कनेक्शन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन होता है जो पहले से विद्यमान सामान्य टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए एक मॉडेम (modem) का उपयोग किया जाता है जो कि कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करके टेलीफोन लाइन में भेजता है और टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है।

अतः डायल-अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए टेलीफोन लाइन व एक मॉडेम की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार इन्टरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) के सर्वर पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें यूजर की जानकारी (user name, password आदि) होती है जिससे जब भी यूजर इंटरनेट से जुड़ने के लिए आग्रह करे तो सर्वर उसे अनुमति प्रदान कर दे।

डायल-अप कनेक्शन स्थापित करने के steps –

- कंप्यूटर को मॉडेम की मदद से टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करना।

- कंप्यूटर द्वारा मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए फोन नंबर को डायल करके, कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करना।

- सर्वर, यूजर द्वारा बनाए गए अकाउंट की जांच करता है कि यह वैलिड यूजर है या नहीं। यूजर का अकाउंट सर्वर में होने के फलस्वरुप सर्वर, यूजर के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देता है।

- आपके कंप्यूटर व इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर के मध्य कनेक्शन स्थापित हो जाता है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है

चूँकि यह इंटरनेट कनेक्शन फोन नंबर को डायल करके स्थापित किया जाता है इसी कारण इसका नाम डायल-अप कनेक्शन हुआ होगा।

ISP – (Internet Service Provider) – ये वे कम्पनियॉं होती हैं, जो Internet access की सुविधा प्रदान करती हैं – Airtel, BSNL, Jio, Vodafone-Idea आदि।

डायल-अप कनेक्शन के बारे में मुख्य बातें या विशेषताऍं

- डायल-अप कनेक्शन पहले से उपस्थित टेलीफोन लाइन व मॉडेम की मदद से स्थापित किया जाता है।

- इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूजर जो टेलीफोन नंबर डायल करता है। वह नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) के सर्वर का होता है।

- यह एक अस्थाई कनेक्शन होता है मतलब जब यूजर का कंप्यूटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर कार्य करना बंद कर देते हैं या हैंग हो जाते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन स्वत: ही समाप्त हो जाता है।

- यह कनेक्शन अपेक्षाकृत सस्ता होता है।

- यह high data speed नहीं प्रदान करता अर्थात यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रदान करता है।

- ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी भी डायल-अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट प्रदान करती है।

- यह कनेक्शन यूजर को इंटरनेट से तभी एक्सेस करने की इजाजत देता है जब यूजर की जरूरत होती है।

Leased Lines – लीज्ड लाइन

लीज्ड लाइन, नेटवर्क कनेक्शन का एक प्रकार है जो दो स्थानों को सीधे एक साथ जोड़ता है यह एक निजी, सुरक्षित और स्वतंत्र कनेक्शन होता है जो अन्य किसी उपयोगकर्ता के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसका उपयोग ISP या संचार कंपनी को एक निश्चित मासिक या वार्षिक किराया देकर किया जाता है।

यह एक स्थाई और निश्चित कनेक्शन होता है जो एक निश्चित बैंडविड्थ (data की गति) प्रदान करता है।

इसका उपयोग text, voice, video आदि के संचार में corporate sector, financial institutions (Bank, LIC), Health care Industry (Hospital), Educational Institutions (school, college, Library), Govt. offices, data centers, telecommunication provider आदि द्वारा किया जाता है।

लीज्ड लाइन, एक फिजिकल लाइन होती है जो कि

- T1 line

- E1line

- Fibre optic cable

- Ethernet cable आदि द्वारा प्रदान की जाती है।

[Leased Line = Private, dedicated, point-to-point services for single user]

लीज्ड लाइन कनेक्शन के बारे में मुख्य बातें या विशेषताऍं

- लीज्ड लाइन एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कनेक्शन है जो दो या दो से अधिक स्थानों को सीधे एक साथ कनेक्ट करती है।

- इस कनेक्शन में भी डायल-अप कनेक्शन की तरह ही टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है पर यह यूजर को हाई स्पीड के साथ 24×7 इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन यह डायल-अप कनेक्शन की तुलना में महंगे होते हैं।

- यह कम व ज्यादा दूरी दोनों में इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं।

- इस कनेक्शन में यूजर के या किसी संस्था के नेटवर्क में उपस्थित सभी कंप्यूटर को डायरेक्टली ISP के सर्वर से निजी रूप से कनेक्ट कर दिया जाता है और यह सर्वर, समर्पित रूप से केवल इन्ही यूजर या संस्था को सर्विस प्रदान करता है अन्य यूजर या संस्था के साथ साझा (share) नहीं किया जाता है इसी कारण लीज्ड लाइन कनेक्शन को समर्पित लाइन (dedicated line) भी कहते हैं।

- चूँकि इसमें प्रत्येक यूजर अथवा संस्था के लिए एक अलग ही सर्वर होता है जो किसी अन्य यूजर अथवा संस्था के साथ साझा नहीं किया जाता, जिससे इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। अर्थात leased line प्रत्येक उपयोगकर्ता/संस्था को एक स्वतन्त्र रूप से Internet connection प्रदान करता है और इंटरनेट ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज कर लेता है।

- उच्च गति का बैंडविड्थ प्रदान करता है, साथ ही सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराता है।

- लीज्ड लाइन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए यूजर को ISP के साथ एक लीज या सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है और इसे मासिक या वार्षिक रूप से किराए (lease)पर लिया जाता है इसी कारण इसे लीज्ड लाइन कहते हैं।

- इस इंटरनेट कनेक्शन द्वारा उच्च गति से video calling, video conferencing, web page surfing, data transferring और अन्य तरह की नेटवर्क संचार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

उदाहरण – यदि SBI (State Bank of India) ने एयरटेल की लीज्ड लाइन कनेक्शन लिया है तो यह लाइन केवल SBI को ही इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी अन्य को नहीं। और यदि पोस्टआफिस को भी Airtel से ही लीज्ड लाइन इंटरनेट सेवा लेनी है तो एयरटेल उसे दूसरी लाइन प्रदान करेगा, SBI वाली लाइन साझा (share) नहीं करेगा।

लीज्ड लाइन कनेक्शन का मुख्य लक्ष्य/उद्देश्य

लीज्ड लाइन कनेक्शन का मुख्य लक्ष्य एक स्थिर और अविचलित इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान करना होता है, जिससे डेटा तेजी से और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके।

संक्षेप में, लीज्ड लाइन कनेक्शन, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की एक उच्च कोटि की विधि है अर्थात लीज्ड लाइन एक ऐसी टेलीफोन लाइन होती है जो यूजर के कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) के सर्वर से कनेक्ट कर देती है और यूजर को 24×7 हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है।

ISDN = Integrated Service Digital Network – एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क

ISDN, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि पहले से उपस्थित स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन/ नेटवर्क का प्रयोग कर – ध्वनि, डेटा, फाइल्स, इमेज, वीडियो आदि को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करता है। इसके लिए एक विशेष मॉडेम और फोन सेवा की जरूरत होती है।

ISDN की एक ही line से users, अपने personal computer, fax machine और टेलीफोन को कनेक्ट करके, अपनी जरूरत के आधार पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा ISDN, डेटा ट्रांसमिशन की एक सुपीरियर क्वालिटी उपलब्ध कराता है जिसमें noise (data loss) बिल्कुल नहीं होता है।

इसका उद्देश्य विभिन्न संचार सेवाओं को एकीकृत करना और एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें कमर्शियल व नॉन-कमर्शियल उपयोगकर्ता को प्रदान करना है।

एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (ISDN) के माध्यम से यूजर – फाइल्स, वीडियो, ऑडियो, इमेज आदि का आदान-प्रदान कर सकते हैं साथ ही Internet व fax आदि की सुविधा ISDN की एक ही लाइन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।

ISDN बहुत पहले विकसित हुआ था और Windows, mac, Unix जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ISDN modem के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, किंतु इसकी मांग और उपयोगिता, उच्च गति के ब्रॉडबैंड जैसे कि – DSL तथा cable modem के विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे कम हो रही है!

सामान्यतः ISDN आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उपयोग नही होता है क्योंकि इंटरनेट और उच्च गति से डेटा ट्रांसफर के लिए अन्य बेहतर तकनीकें व्यापक रूप से उपयोग की जा रहीं हैं।

यह एनालॉग PSTN (Public Switched Telephone Network) को world digital network में transform कर देता है।

यह full duplex mode में एक information transmission service की तरह काम करता है।

Types / Versions of ISDN

- Narrow Band ISDN

- Broad Band ISDN

Broadband Connection – ब्रॉडबैंड कनेक्शन

ब्रॉडबैंड (Broadband) एक उच्च गति और व्यापक बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो बहुत अधिक मात्रा में डेटा व इनफॉरमेशन को एक साथ ही ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता है।

इस इंटरनेट कनेक्शन में कम्युनिकेशन मीडिया (wired अथवा wireless) को विभिन्न चैनलों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे यूजर एक साथ ही विभिन्न प्रकार के डेटा को तेज गति से एक्सेस व ट्रांसमिट कर सकते हैं।

अर्थात users ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मदद से उच्च गति के साथ बहुत सारे डेटा जैसेकि – applications, files, web surfing, high-quality video streaming, video calling, video conferencing, gaming, downloading, uploading, emails और अन्य डिजिटल सेवाओं का आनन्द तेज गति के साथ 24×7 ले सकते हैं।

यह कनेक्शन wired व wireless दोनों रूपों में उपलब्ध है।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह एक ऐसा कनेक्शन होता है जो तेज गति के साथ डेटा का संचार करता है और यूजर्स को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइंस का ही इस्तेमाल करता है।

संक्षेप में,

ब्रॉडबैंड कनेक्शन वह कनेक्शन होता है जहां cable की संपूर्ण bandwidth, कई चैनलों (multiple channels) में विभाजित कर दी जाती है और प्रत्येक sub-channel अलग-अलग कम्युनिकेशन-मीडिया के रूप में व्यवहार करते हैं, जिससे सभी तरह के data एक साथ high speed के साथ यूजर को प्राप्त हो जाते हैं।

अर्थात broadband communication में data के संचरण के लिए कई path होते हैं।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोनों रूपों में यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये दोनों रूप निम्नलिखित हैं –

a). Wired Broadband Connection – तारसहित कनेक्शन

Connection के लिए भौतिक तार या केबल का प्रयोग किया जाता है।

जैसे –

- DSL

- केबल मॉडेम

- फाइबर आप्टिक

- ब्राडबैण्ड ओवर पावर लाइन (BPL – Broadband over Power Line)

b). Wireless Broadband Connection – ताररहित कनेक्शन

ऐसा ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसमें भौतिक तार या केबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों (माइक्रोवेव, इंफ्रारेड) आदि का इस्तेमाल किया जाता है।

जैसे –

- सेलुलर डेटा (3G, 4G, 5G)

- Wifi

- माइक्रावेव

- सैटेलाइट

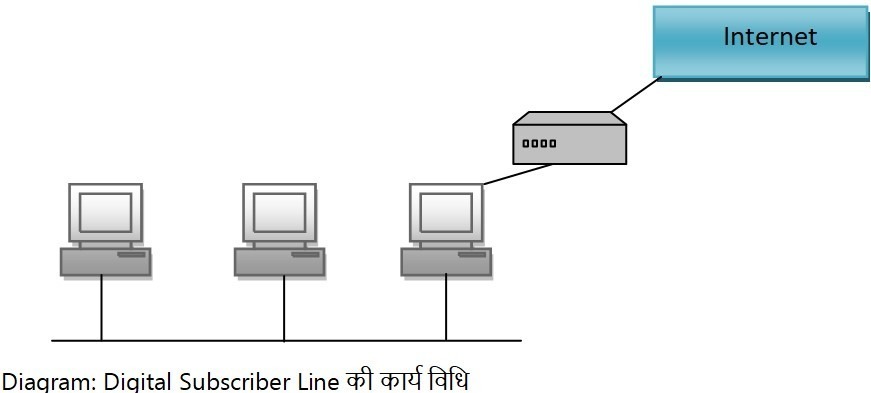

DSL = Digital Subscriber Line

यह एक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है जो dial-up कनेक्शन की तरह ही पहले से स्थापित कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट सेवा प्रदान करता है लेकिन इसकी डेटा संप्रेषण की गति dial-up कनेक्शन से काफी तेज होती है।

इस सेवा का लाभ लेने के लिए यूजर को एक DSL मॉडेम की जरूरत होती है जो कि टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़कर इनके मध्य data के आदान-प्रदान को संभव बनाता है।

DSL सेवा, ISP द्वारा प्रदान की जाती है जिसके लिए user को मासिक या वार्षिक कनेक्शन शुल्क देना पड़ता है।

Types of DSL connection

सामान्यत: DSL कनेक्शन निम्न प्रकार के होते हैं –

- ADSL

- SDSL

- VDSL

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) या Asynchronous DSL

इस प्रकार के DSL कनेक्शन में डेटा को डाउनलोड करने की स्पीड ज्यादा होती है और अपलोड करने की स्पीड कम होती है।

सामान्यत: यह व्यापारिक और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए लाभकारी होता है, जहां ज्यादातर डेटा डाउनलोड किया जाता है।

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) या Synchronous DSL

सिंक्रोनस DSL एक ऐसा broadband connection होता है जिसमें data को download व upload दोनों करने की गति एक समान होती है।

VDSL (Very High Bit-rate Digital Subscriber Line)

यह DSL कनेक्शन काफी तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है जिसमें डेटा को डाउनलोड एवं अपलोड करने की गति दोनों काफी हाई होती है जिसके कारण users, हाई-क्वालिटी के वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और अन्य इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं ।

DSL सेवा, ISP द्वारा प्रदान की जाती है जिसके लिए user को मासिक या वार्षिक कनेक्शन शुल्क देना पड़ता है।

Wireless Network (Internet) Connection – ताररहित संयोजन

वायरलेस कनेक्शन

जैसाकि इसके नाम से पता लग जाता है कि यह तकनीक बिना तारों की तकनीक (wireless) है, अर्थात इस तकनीक द्वारा कनेक्टिविटी के लिए किसी भौतिक तार या प्रकाशीय तार की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डेटा का आदान-प्रदान (ट्रांसमिशन) wave (तरंगों) के माध्यम से air/space (आकाश) में होता है।

रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन प्रसारण, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, DTH, सेलुलर फोन कनेक्टिविटी (3G, 4G, 5G), वाई-फाई ब्लूटूथ, NFC (Near Field Communication) आदि wireless तकनीक के अच्छे उदाहरण हैं।

वायरलेस-कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें तार (cable) के खर्च की बचत होती है, साथ ही कनेक्टिविटी आसान और सुविधाजनक हो जाती है।

Wireless Connection निम्न प्रकार के signals के द्वारा डेटा/ इनफार्मेशन का आदान-प्रदान (ट्रांसमिशन) करते हैं –

- Radio wave – RF Connectivity

- Microwave Transmission

- Infrared Transmission

- Satellite Transmission

- WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

RF Connectivity (Radio Frequency Connectivity)

या Radio wave Transmission या RF Connection

यह एक wireless (बिना तार का) नेटवर्क कनेक्शन है, जिसमें devices को कनेक्ट करने के लिए तथा data के आदान-प्रदान (transmission) के लिए किसी भौतिक तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि रेडियो वेव (रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स) के द्वारा ये कार्य संपन्न किए जाते हैं।

यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है।

RF = Radio Frequency (रेडियो फ्रीक्वेंसी) – रेडियो आवृत्ति

रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब – इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स (radio wave) की रेंज से है, जो बिना तार के ही data का ट्रांसमिशन करती है, और इसकी आवृत्ति कुछ kilohertz से लेकर कई Gigahertz तक होती है (लगभग 10 kilohertz से 1 Gigahertz के मध्य) मतलब यह पास और दूर दोनों तरह के communication/ network connection के अनुकूल होता है।

Connection/ Connectivity – इसका मतलब विभिन्न प्रकार की devices (computer, printer, scanner, mobile), networks आदि के मध्य कनेक्शन स्थापित करना और बिना तार के wirelessly डेटा का आदान-प्रदान करना।

Radio wave (Radio frequency) वायरलेस कम्यूनिकेशन का backbone है।

RF network connection का उपयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है जैसे – Wireless communication, wireless networking, business and commerce, science and medical fields, military communication आदि।

RF network कनेक्शन की मदद से यूजर्स विभिन्न प्रकार के data जैसेकि audio, video, images, emails, तथा अन्य multimedia elements का संचार कर सकते हैं।

संक्षेप में –

रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, एक वायरलेस तकनीक है जिसकी मदद से दो या दो से अधिक devices के बीच डेटा और इनफॉरमेशन का आदान-प्रदान बिना तार के wirelessly होना संभव होता है।

Characteristics of Radio wave – रेडियो तरंगों की विशेषताऍं

- यह तरंगे (waves) एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न (generate) की जाती है जिसे ट्रांसमीटर (transmitter) कहते हैं। इनको आसानी से जनरेट (उत्पन्न) किया जा सकता है।

- यह omnidirectional होती है अर्थात सभी दिशाओं में travel कर सकती हैं।

- यह तरंगे लंबी दूरी तक जा सकती हैं।

- दीवाल, भवन, बिल्डिंग आदि इनको रोक नहीं सकते क्योंकि ये तरंगे हैं इसलिए indoor और outdoor दोनों तरह के कम्युनिकेशन में प्रयोग संभव है।

- किसी wire connection (तार के कनेक्शन) की जरूरत नहीं होती है।

- यह कम और लंबी दूरी दोनों लिए उपयुक्त हैं।

Uses of Radio Transmission –

- Broadcasting and Multicasting

- Fixed एवं mobile radio communication

- AM and FM radio

- Television

- Wireless computer networks

- Cordless phones

Examples of RF connectivity

- Wireless WAN

- Wireless LAN

Wireless WAN

जैसे –

- Cellular Network (3G, 4G LTE, 5G) – mobile phone communication

- Satellite communication / Satellite Transmission – Radio एवं Television Broadcasting

- ViMAX

- LoRa (Long Rang)

- Point-to-point wireless

Wireless LAN

जैसे –

- Wifi (wireless fidelity)

- Bluetooth

- NFC (Near Field Communication)

- Hot-Spots

Uses of Satellite

- Weather Monitoring

- Navigation – GPS

- Earth observation

- Scientific Research

- Television and Radio Broadcasting

- Satellite Phones and Internet आदि।