एक नेटवर्क के विभिन्न कॉम्पोनेन्ट

लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के मुख्य घटक क्या हैं?

Local Area Network के components निम्नलिखित हैं, जिनका प्रयोग एक नेटवर्क (LAN, MAN, WAN) के निर्माण में किया जाता है –

- Communication Media

- NOS

- NIC

- HUB

- Switch

- Repeater

- Router

- Gateway

- Bridge

Media (Communication Media)

कम्युनिकेशन मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर नेटवर्क में computers एवं अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है एवं इन्हीं मीडिया के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य data/signals का संचरण (transmission) होता है।

कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग की जाने वाली कम्युनिकेशन मीडिया दो प्रकार की होती है –

Wired Media/ Guided Media (निर्देशित संचार माध्यम) – यह मीडिया भौतिक तार या केबल के रूप में होती है। समस्त डेटा इन तारों या केबल में गमन करते हैं।

इसके अंतर्गत – Twisted pair cable, Co-axial cable, Fiber Optical cable आते हैं।

Wireless Media/ Unguided Media (अनिर्देशित संचार माध्यम) – यह तार रहित माध्यम है अर्थात यह ऐसी communication media (संचार माध्यम) है जिसकी मदद से नेटवर्क में कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भौतिक तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि electromagnetic wave (विद्युतचुंबकीय तरंगों) द्वारा computers एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण आपस में जुड़े हुए होते हैं एवं समस्त प्रकार के data का आदान-प्रदान इन्हीं विद्युतचुंबकीय तरंगों के रूप में air अथवा space में होता हैं।

NOS

NOS का पूरा नाम – Network Operating System है।

नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो संपूर्ण नेटवर्क के कार्यों को संचालित, व्यवस्थित एवं नियंत्रित करते हैं।

ये एक साथ multiple users को सपोर्ट करते हैं। सामान्यतः ये नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर को आपस में फाइल शेयरिंग की सुविधा, रिसोर्स (printer, storage device आदि) शेयरिंग की सुविधा, email भेजने एवं प्राप्त करने की सुविधा आदि प्रदान करते हैं।

NOS के कार्य – Functions of NOS

- नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक computers, devices आदि को मैनेज करना।

- User authentication को हैंडल करना अर्थात network में login करने वाले users के login credentials (user id व password) को वेरीफाई करना।

- Network की विभिन्न devices के मध्य संचार (विभिन्न प्रकार के data, files आदि का आदान-प्रदान) स्थापित करना।

- रिसोर्स (printerआदि) को साझा करने के लिए allow करना।

- Centralized database को access करने की अनुमति देना।

- Network में प्रत्येक computers को emails भेजने व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर एवं अन्य डिवाइसेस जैसेकि – मोबाइल, टैबलेट आदि को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान कर, इनकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ा देता है।

नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण

- Windows Sever Editions

- Ubuntu Server (Linux based)

- macOS server

- Solaris एवं Free BSD (Unix based)

- Novell NetWare आदि।

NIC

NIC का पूरा नाम Network Interface Card है।

NIC को Network Adapter, LAN Adapter, LAN card, Network card आदि नामों से भी जाना जाता है।

यह कंप्यूटर का एक नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में, जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है।

इसी कार्ड के द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का आदान-प्रदान कर पाते हैं। इसके बिना दो कंप्यूटरों के मध्य संचार संभव नहीं है।

यह कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को signals अथवा waves में परिवर्तित करके, कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर अथवा डिवाइस को भेजता है एवं कम्युनिकेशन मीडिया से प्राप्त हुए signals अथवा waves को वापस डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझता है एवं प्रोसेस करता है।

सभी Network card चाहे वे कंप्यूटर में लगे हों या मोबाइल, राउटर या अन्य किसी डिवाइस में प्रत्येक का एक यूनिक MAC (Media Access Control) एड्रेस होता है जिसे NIC के निर्माण के समय ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा भौतिक रूप से असाइन कर दिया जाता है और नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है यह एड्रेस, OSI model के दूसरी लेयर अर्थात डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है।

उदाहरण =

Wired network connection के लिए Ethernet card एवं Wireless network connection के लिए wi-fi card का प्रयोग NIC के रूप में किया जाता है। wi-fi card को wi-fi adapter भी कहते हैं।

ये cards, इन्टरनल व एक्सटरनल दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, मतलब internal network card के रूप में computer, laptop, mobile आदि के अन्दर एक प्लास्टिक के बोर्ड के रूप में फिट (inbuilt) होते हैं। जबकि external network card के रूप में USB interface के साथ उपलब्ध होते हैं। जैसे – wi-fi card (wi-fi USB adapter) ताररहित संचार के लिए।

HUB (हब)

यह एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक आयताकार बॉक्स की तरह होता है और नेटवर्क के निर्माण में अनेकों कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केंद्रीय कनेक्शन बिंदु (central connection point) के रूप में कार्य करता है।

इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ports कहते हैं। नेटवर्क में भाग लेने वाले computers एवं अन्य devices जैसे प्रिंटर आदि के तार को इन्हीं ports में जोड़ दिया जाता है जिससे एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। नेटवर्क से जुड़े हुए computers आपस में डेटा का आदान-प्रदान एवं रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं।

यह एक computer/device से डेटा प्राप्त करता है और उस डेटा को HUB से जुड़े हुए अन्य सभी डिवाइसों पर भेज देता है, जिसमें डेटा भेजने वाली डिवाइस भी शामिल है।

एक डिवाइस से आने वाले डेटा को सभी डिवाइसों पर भेजे जाने के कारण कॉलीजन उत्पन्न हो सकते हैं और ट्रैफिक का सुचारू रूप से प्रबंधन नहीं हो पाता है।

हब का प्रयोग सामान्यत: छोटे आकार के नेटवर्क (LAN) में किया जाता है परंतु आजकल इनके स्थान पर स्विच (switch) का प्रयोग LAN के निर्माण में किया जा रहा है।

हब OSI (Open Systems Interconnection) model के पहली लेयर अर्थात Physical Layer में कार्य करता है।

हब को कई port वाले रिपीटर की तरह समझा जा सकता है इसलिए इन्हें रिपीटर हब भी कहते हैं।

Types of HUB

तकनीकी दृष्टि से सामान्यत तीन प्रकार के होते हैं –

- Passive HUB या Dumb HUB

- Active HUB या Powered HUB

- Intelligent HUB या Smart HUB

Passive HUB या Dumb HUB

ये सबसे साधारण प्रकार के हब होते हैं। ये केवल सिग्नल्स को ग्रहण करते हैं और जुड़े हुए सभी डिवाइसों को भेज देते हैं। यह सिग्नल्स को फिर से उत्पन्न (regenerate) एवं विस्तारित (amplify) नहीं करते हैं। इनको किसी विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है।

Active HUB या Powered HUB

ये हब प्राप्त हुए signals/data को जुड़े हुए समस्त डिवाइसों में प्रसारित करने से पहले उन्हें रिपीटर की तरह फिर से उत्पन्न (सिग्नल रीजेनरेट) करके एम्प्लीफाई करते हैं, जिससे नेटवर्क की पहॅुंच बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें कभी-कभी मल्टीपोर्ट रिपीटर या रिपीटर हब भी कहा जाता है। इस कार्य के लिए इन्हें विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है इसलिए इन्हें Powered HUB भी कहते हैं।

Intelligent HUB या Smart HUB

इन हबों में अधिक उन्नत विशेषताएं होती हैं।

जैसे –

- Traffic monitoring

- Traffic management

- Port management

- Collision detection एवं handling एवं अन्य प्रकार की error detection एवं handling

ये हब, Simple Network Management Protocol (SNMP) का उपयोग करते हैं, Network को सुचारू रूप से चलाने के लिए।

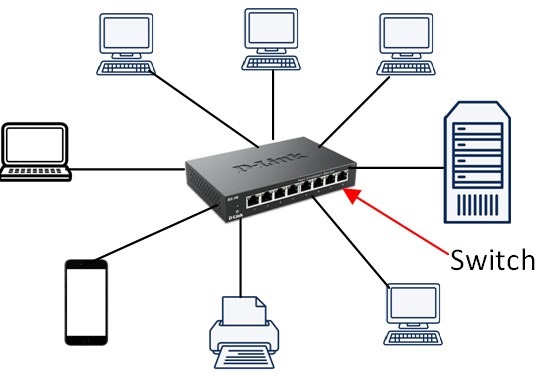

Switch (स्विच)

स्विच, एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग एक लोकल एरिया नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसों को अधिक कुशलता से आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।

इसके साथ ही यह दो या दो से अधिक LAN को भी आपस में कनेक्ट करता है। यह विभिन्न LAN अथवा LAN के विभिन्न सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, एक मल्टीपार्ट ब्रिज की तरह कार्य करता है।

लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के एक हिस्से को LAN segment कहते हैं।

Switch हमेशा full-duplex mode में कार्य करते हैं। अर्थात एक ही समय में data frame को प्राप्त कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यह OSI model के दूसरी लेयर अर्थात data link layer पर कार्य करता है।

यह एक या एक से अधिक नेटवर्कों से जुड़ी हुई डिवाइसों के मध्य data के आदान-प्रदान के लिए एक माध्यम की तरह कार्य करता है।

जब switch द्वारा स्थापित नेटवर्क (LAN) की device A, device B के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है अर्थात डेटा शेयर करना चाहती है तो, device A के द्वारा भेजे गए data (data frame) को स्विच द्वारा ग्रहण किया जाता है और बफर में स्टोर कर दिया जाता है, उसके बाद डेटा को प्राप्त करने वाली डिवाइस के पोर्ट (destination port) की पहचान मैक ऐड्रेस (MAC address) के आधार पर करता है और तुरंत डेटा को उस पोर्ट पर भेज देता है जिसमें डेस्टिनेशन डिवाइस (device B) जुड़ी है। डेस्टिनेशन पोर्ट में डेटा भेजने से पहले switch यह सुनिश्चित करता है कि destination port की लिंक (line) खाली है और कॉलीजन की संभावना नहीं है।

Data frame = original data + MAC address of source and destination devices

MAC address अथवा MAC ID (मैक एैड्रेस)

MAC = Media Access Control

निर्माण के समय ही मैन्युफैक्चरर द्वारा NIC (Network Interface Card) को प्रदान की जाने वाली पहचान (ID), जिसका प्रयोग नेटवर्क (LAN) में प्रत्येक डिवाइस को यूनिक रूप से पहचानने के लिए किया जाता है।

MAC table अथवा MAC address table अथवा forwarding table

Switch द्वारा maintain की जाने वाली टेबल, जो नेटवर्क से जुड़े हुए computers एवं अन्य devices के MAC address को contain करके रखती है।

Communication के दौरान इसी टेबल में स्टोर MAC address द्वारा source एवं destination port (device) की पहचान होती है।

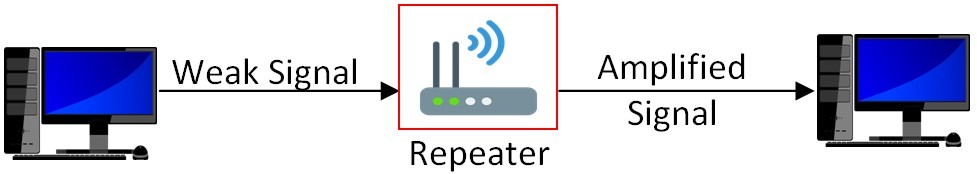

Repeater (रिपीटर)

यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग signals एवं electromagnetic waves को एम्प्लीफाई अथवा रीजेनरेट करके पुन: भेजने (retransmission) के लिए किया जाता है।

रिपीटर, सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, उन्हें amplify अथवा regenerate करते हैं और फिर नेटवर्क के अगले भाग में पुन: भेज देते हैं।

जब signals (डेटा अथवा सूचनाओं) को communication media (wired अथवा wireless) के माध्यम से लंबी दूरी में भेजा जाता है तो वे कमजोर पड़ जाते हैं इस घटना को attenuation (अटेन्युएशन) कहा जाता है। Repeater, का प्रयोग सिग्नल की क्षमता में आई कमी को boost-up करके नेटवर्क की दूरी (range) बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- Attenuation – अटेन्युएशन = क्षीणता = Signals की शक्ति में आई कमी

- Amplify = इसका मतलब केवल signals की शक्ति (power/strength) को बढ़ाना। इसमें signal एवं noise दोनों को amplify करना शामिल है।

- Regenerate = इसका आशय प्राप्त हुए सिग्नल्स को क्लीन करना, मतलब ट्रांसमिशन के दौरान उत्पन्न होने वाले noise या distortion को दूर करना एवं सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे उसके मूल स्वरूप में वापस लाना और फिर इसको boost करके नेटवर्क में आगे भेजना।

रिपीटर, OSI model की पहली लेयर अर्थात फिजिकल लेयर पर कार्य करते हैं।

रिपीटर का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन के दौरान कमजोर हो चुके सिग्नल्स की क्षमता को, उनकी गुणवत्ता खोए बिना बढ़ाना है, जिससे नेटवर्क की पहुंच (range) काफी बढ़ जाती है, अर्थात नेटवर्क का विस्तार हो जाता है।

अर्थात रिपीटर का मुख्य कार्य सिग्नल्स (डेटा) की गुणवत्ता खोए बिना नेटवर्क का विस्तार करना है। ये नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड करते हैं।

रिपीटर analog signals, digital signals, wired LAN, Wireless LAN आदि के लिए उपलब्ध हैं।

Functions of Repeater – रिपीटर के कार्य

- Signals को amplify एवं regenerate करना, signals/data को परिवर्तित किए बिना।

- एक LAN के दो या दो से अधिक segments को connect करना।

- Network (LAN) की range का विस्तार करना।

संक्षेप में,

रिपीटर को रेंज एक्सटेंडर भी कहा जाता है। रीपीटर या रेंज एक्सटेंडर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग सिग्नल की रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस प्राप्त सिग्नल को पुनः प्रसारित करता है ताकि वाई-फाई या अन्य नेटवर्क सिग्नल की कवरेज बढ़ाई जा सके और सिग्नल कमजोर क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो सके।

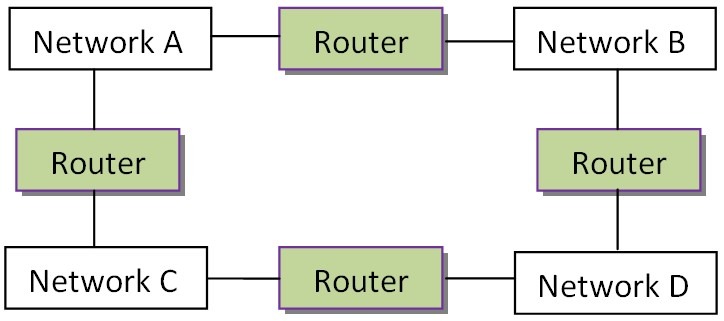

Router – राउटर या रूटर

राउटर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के (अत्यंत जटिल) कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।

भौगोलिक दूरी एवं नेटवर्क के प्रकार की परवाह के बिना, राउटर द्वारा कनेक्टेड, नेटवर्क की प्रत्येक डिवाइस आपस में बड़ी ही कुशलतापूर्वक संचार करने में सक्षम हो जाती है।

इसके द्वारा LAN, MAN WAN (Internet) आदि को आपस में जोड़ा जाता है।

यह OSI model के तीसरी लेयर अर्थात नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है।

यह विभिन्न नेटवर्कों के मध्य data (data packets) के ट्रांसमिशन के लिए best path (best routes) अर्थात सबसे छोटे एवं कुशल रास्तों का चयन करता है इसके लिए वह डेस्टिनेशन नेटवर्क के IP address का उपयोग करता है।

डेटा पैकेट को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे फॉरवर्ड किया जाए, सबसे छोटे एवं कुशल रास्तों द्वारा, इसके लिए राउटर रूटिंग टेबल की मदद लेता है।

रूटिंग टेबल, राउटर द्वारा मेन्टेन की जाती है।

नेटवर्क में प्रत्येक राउटर की अपनी एक टेबल होती है जिसका प्रयोग राउटर द्वारा यह निर्णय लेने के लिए किया जाता है कि डेटा को डेस्टिनेशन नेटवर्क तक किन कुशल रास्तों द्वारा पहुंचाया जाए।

यह टेबल निम्न सूचनाओं को संग्रहित करके रखती है –

- Destination Network का IP address

- Next hop (router) IP address – अगले राउटर का पता। Next hop router = next immediate router

- Interface (wi-fi अथवा Ethernet)

- Route Type – statically (manually configured) या dynamically (learned from a routing protocol)

- Route status आदि।

दो या दों से अधिक networks को आपस में जोड़ना इंटरनेटवर्किंग (Internetworking) कहलाता है और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क, इंटरनेटवर्क (Internetwork) कहलाता है। विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए राउटर या गेटवे का प्रयोग किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े नेटवर्क को आपास में जोड़कर, राउटर के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, इस बड़े नेटवर्क में कई राउटर हो सकते हैं।

राउटर लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को WAN (Internet) से कनेक्ट करने के लिए गेटवे की तरह कार्य करते हैं। जैसे घर या ऑफिस का नेटवर्क एक LAN है और इसे इंटरनेट से भी कनेक्ट करता है।

जब हम एक राउटर से विभिन्न devices जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि कनेक्ट करते हैं तो यह एक लोकल एरिया नेटवर्क में इन डिवाइसों के मध्य आपस में संचार करने में मदद करता है, इसके अलावा यह दो या दो से अधिक LANs को connect करता है उनके data को receive करता है destination LAN के address को check करता है एवं उन्हें data ट्रांसमिट कर देता है। साथ ही इस LANs को इंटरनेट (WAN) से से भी कनेक्ट करता है।

एक राउटर निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है –

- Network connectivity – LAN तैयार करने में एवं LAN को WAN (Internet) से जोड़ने में।

- Packet (data) forwarding – यह best rout (path) का चयन करता है data packets को source से destination तक पहुँचाने के लिए।

- Network segmentation – यह एक बड़े network को विभिन्न sub-networks (subnets) में विभाजित करता है, performance एवं security को improve करने के लिए।

- Firewall protection – Unauthorized users तथा खतरनाक तत्वों को network में access करने से बचाता है। नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह काम करता है जो unsafe एवं harmful information से नेटवर्क की रक्षा करता है।

- VPN (Virtual Private Network) सपोर्ट

- Wireless connectivity

- Network management आदि।

Types of Router – राउटर के प्रकार

- Static Router

- Dynamic Router

Static Router

स्टैटिक राउटर में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, रूटिंग टेबल को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें समस्त routs (मार्गों) को पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन में परिभाषित कर दिया जाता है और ये स्टैटिक मार्ग अपरिवर्तित रहते हैं जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इन्हें संशोधित न किए जाए।

ये सरल एवं कॉन्फ़िगर करने में आसन होते हुए भी, नेटवर्क टोपोलॉजी एवं ट्रैफिक पैटर्न के परिवर्तन के अनुकूल नहीं होते हैं।

संक्षेप में – स्टैटिक राउटर्स कोई भी रूटिंग डिसीजन नहीं लेते हैं।

Dynamic Router

डायनेमिक राउटर्स, डेटा को डेस्टिनेशन-नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल के आधार पर खुद से निर्णय लेते हैं, और best path (shortest एवं efficient path) का चुनाव करते हैं।

इन राउटर्स में सामान्यतः पहले पाथ (first path) को मैन्युअल रूप से परिभाषित करते हैं, इसके बाद नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य इंटरमीडिएरी राउटर्स खुद से रूटिंग डिसीजन लेते हैं।

डायनेमिक राउटर्स, नेटवर्क टोपोलॉजी में परिवर्तन जैसे link failures, नए मार्गों (routs) का जुड़ना आदि के अनुकूल होते हैं।

कॉमन dynamic routing protocols

- RIP (Routing Information Protocol)

- OSPF (Open Shortest Path First)

- BGP (Border Gateway Protocol)

डायनेमिक राउटर्स, इन प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर रूटिंग टेबल को स्वत: ही अपडेट कर देते हैं, और डेटा को forward (send) करने के लिए best path का चुनाव करते हैं।

Gateway – गेटवे

गेटवे, एक नेटवर्किंग डिवाइस (node) है, जो दो अलग-अलग नेटवर्कों के बीच प्रवेश बिंदु (entry point) के रूप में कार्य करता है, एवं आवश्यकतानुसार उन नेटवर्कों के प्रोटोकॉल एवं डेटा को ट्रांसलेट करके, डेटा के संचार की सुविधा प्रदान करता है।

Gateway एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में भी हो सकता है और कंप्यूटर या राउटर पर चलने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में भी हो सकता है।

इसका प्रयोग पूर्ण रूप से भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।

यह एक नेटवर्क के data एवं प्रोटोकॉल को दूसरे भिन्न प्रकार के नेटवर्क के data एवं प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करके उनके मध्य भी संचार (communication) स्थापित करता है।

मतलब यह दो अलग-अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच संवाद स्थापित करने के लिए, एक नेटवर्क के data एवं प्रोटोकॉल को उस फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है जिसे दूसरे प्रकार का नेटवर्क समझता हो।

अलग-अलग प्रकार के नेटवर्कों के उदाहरण

- LAN और WAN

- Wired एवं Wireless Networks

- Unix OS का नेटवर्क एवं DOS का नेटवर्क

- Unix OS का नेटवर्क एवं Windows OS का नेटवर्क

- Unix OS का नेटवर्क एवं Internet

- Windows OS का नेटवर्क एवं WAN (Internet) आदि।

इसके अलावा gateway, कई LAN को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक कंपनी के दो ऑफिसों का नेटवर्क।

भिन्न-भिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले computers के मध्य भी नेटवर्किंग करके उनके मध्य सूचना का आदान-प्रदान करने एवं रिसोर्सेस को शेयर करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह ट्रांसलेशन के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर अथवा नेटवर्क के data एवं प्रोटोकॉल को उस फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है जिसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर अथवा नेटवर्क समझ सकें।

गेटवे मुख्य रूप से OSI model के तीसरी लेयर मतलब नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, पर जरूरत के आधार पर इसके अलावा यह अन्य हायर लेयर पर भी कार्य करता है।

Functions of Gateway – गेटवे के कार्य

Gateway निम्नलिखित कार्य करता है –

- Protocol Translation

- Data Conversion

- Addressing translation

- Routing

- Security जैसे – Firewall protection आदि।

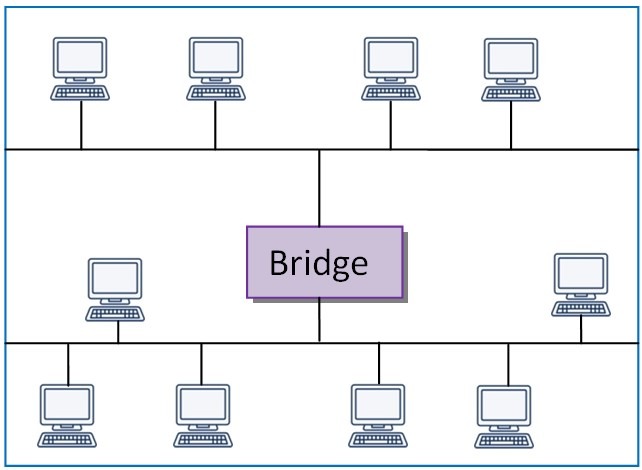

Bridge (ब्रिज)

ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक LANs अथवा एक ही LAN के अलग-अलग सेगमेंट्स (parts) को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि उनके मध्य संचार संभव हो सके। यह MAC address के आधार पर विभिन्न सेगमेंट्स के मध्य data का आदान प्रदान करता है।

ब्रिज इन segments/parts को जोड़कर LAN के आकार में वृद्धि कर देता है।

इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रिज एक बड़े नेटवर्क को छोटे-छोटे segments (खण्डों) में विभाजित कर देता है ताकि प्रत्येक सेगमेंट के लिए डेटा एवं ट्रैफिक को अलग रखा जा सके। उनके मध्य collision न हो और उनका performance बढ़ाया जा सके एवं नेटवर्क का संचालन बेहतर तरीके से हो सके।

अर्थात ब्रिज प्रत्येक डेस्टिनेशन सेगमेंट्स के लिए data/traffic को फिल्टर कर देता है ताकि संचार तेज गतिसे हो सके।

ब्रिज, OSI model के दूसरी लेयर अर्थात डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है।

जब कोई data packet ब्रिज में आता है तो यह अपनी टेबल (MAC address table) में डेस्टिनेशन सेगमेंट के डिवाइस का मैक ऐड्रेस चेक करता है, और पता (एड्रेस) मिल जाने पर तुरंत डेटा को डेस्टिनेशन सेगमेंट पर send (फॉरवर्ड) कर देता है।

MAC address – यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) में छपा एक पता (address) होता है, जो नेटवर्क (LAN) में प्रत्येक डिवाइस (नोड) को अद्वितीय रूप से पहचानने में मदद करता है।

MAC address table – ब्रिज से जुड़े प्रत्येक नेटवर्क सेगमेंट की प्रत्येक device (node) के मैक ऐड्रेस को स्टोर करके रखती है। यह टेबल ब्रिज द्वारा ही क्रिएट की जाती है।